튀르키예 교과서 지문을 보는 중이었어요. 모르는 단어는 사전을 찾아가며 쭉 보고 있었어요.

"desene? 이거 뭐였더라?"

튀르키예어 교과서 지문 중 'desene'라는 단어가 나왔어요. 이 단어는 딱 봐도 동사였어요. demek의 어간인 de에 접사 sene가 붙은 형태였어요.

"이거 또 나왔네. 이거 뭐였지?"

튀르키예어 동사 어간+sana/sene 형태가 뭐였는지 기억 안 났어요. 분명히 과거에 본 적이 있었던 기억은 있었어요. 그래서 옛날에 터키어를 공부했던 기록을 찾아봤어요. 과거에 본 적이 있기는 했어요. gelsene, baksana 가 있었거든요. 그런데 정작 중요한 문법 내용은 기록을 안 해놨어요. 이러면 이때 제가 제대로 의미를 배우지 못 했다는 거였어요. 그냥 어찌저찌 해석하고 넘어갔을 거에요. 만약 문법을 제대로 배웠다면 분명히 제가 기록을 남겼을 거였거든요.

"이거 아제르바이잔어에도 있는 문법인데?"

튀르키예어와 아제르바이잔어는 문법이 상당히 많이 비슷해요. 일단 기본적인 문법은 거의 다 공유하고 있다고 보면 되요. 아제르바이잔어에서는 페르시아어 문법의 영향으로 보조동사가 거의 없다시피 하다는 점을 제외하구요. 그런데 이것도 사실 따지고 보면 튀르키예어도 보조동사는 거의 없다시피 한 건 매한가지에요. 튀르키예어가 약간 몇 개 더 살아 있는 수준이고, 다른 튀르크 어족 언어들에 비하면 튀르키예어나 아제르바이잔어나 보조동사가 거의 없는 건 그게 그거인 수준이에요.

아제르바이잔어에도 똑같은 문법이 있었어요. 아제르바이잔어에서는 동사 어간+sana/sənə 형태에요. 형태는 같고, 동사 어간의 마지막 모음이 전설모음일 때 접사가 모음조화해서 튀르키예어는 sene, 아제르바이잔어는 sənə 가 되는 게 다를 뿐이었어요. 튀르키예어 e와 아제르바이잔어 ə는 분명히 다른 발음이기는 하지만, 못 알아들을 수준의 차이는 아니에요. 튀르키예어의 e 가 아제르바이잔어에서는 e와 ə이거든요. 그리고 아제르바이잔어에서 ə 발음은 a 발음 비슷하게 발음되는 현상이 있구요. 그 외에는 용법, 의미가 같아요.

하지만 역시 아제르바이잔어 공부했던 기록에도 이 문법에 대해 제대로 기록해 놓은 것이 없었어요. 해석을 보니 대충 무슨 의미로 사용하는지는 알 수 있었지만, 정확히 어떤 문법인지 모르니 참 답답한 상황이었어요. 대충 해석하고 넘어가도 되기는 하는데 그러자니 매우 껄끄러운 상황.

튀르키예어 sana/sene

아제르바이잔어 sana/sənə

이런 접사 없다

튀르키예어 동사 어간+sana/sene, 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə 문법이 상당히 골때리는 이유는 이 문법이 문법 서적에 없기 때문에었어요. 전문 서적을 봐도 이 문법을 다룬 책이 없었어요. 제가 과거에 괜히 기록을 안 해놓은 게 아니었을 거에요. 문법 서적에서 못 찾았기 때문에 대충 넘어갔겠죠.

이건 동쪽을 봐도 답이 안 나왔어요. 우즈베크어, 카자흐어 등에서도 못 본 문법이었어요. 그래서 더욱 궁금해졌어요.

"인공지능한테 물어볼까?"

인터넷 검색에 앞서 인공지능에게 물어보기로 했어요. 인공지능이 납득되게 설명해준다면 그게 답일 거고, 아니라면 인터넷 검색하며 몇 시간 동안 끙끙거리며 고생해야 할 거였어요. 일단 의미는 대충 알고 있었어요.

튀르키예어 sana/sene

아제르바이잔어 sana/sənə

-> 아주 가벼운 명령 (명령이기는 하지만 감탄에 가까움. '와, 이거 봐!' 이럴 때 사용)

먼저 구글 제미나이 AI에게 물어봤어요.

튀르키예어 2인칭 단수 명령형 어미 -ne?

너 틀림.

의미 해석은 맞아요. 저런 식으로 사용해요. gelsene '와 봐!', baksana '봐!' 이런 식으로 사용해요. 명령이기는 한데 그 뉘앙스가 의무, 강요라기 보다는 감탄과 따라주기를 바란다는 의미가 있어요. 그런데 형태소 분석이 완전히 틀렸어요. 튀르키예어 2인칭 단수 명령형 어미 -ne 같은 건 없어요.

다음 주자는 일론 머스크의 Grok AI.

너도 틀림.

이것들은 서로 베끼고 있나!

의미는 맞는데 형태소 분석이 틀렸어요. 의미만 맞으면 되었다고 얼렁뚱땅 넘어가면 안 되요. 왜냐하면 교착어 문법의 핵심은 접사에 있기 때문이에요. 접사 분석을 똑바로 하면 문법 실력이 일취월장하지만, 접사 분석을 엉터리로 하면 나중에 엉망진창이 되요.

야, 너는...어쨌든 틀림

이것도 분명히 틀렸어요. 보면 알아요. 이런 식으로 형태소 분석이 될 리가 없었어요. 일단 ne가 나오면 안 된다니까요.

결국 인터넷을 뒤져야 했어요. 인터넷을 검색했어요. 은근히 이 튀르키예어 동사 어간+sana/sene 문법을 물어보는 글이 있었어요. 십중팔구는 sana/sene를 뭉뚱그려서 가벼운 명령을 만드는 접사라고 설명하고 있었어요. 하지만 이건 절대 아니었어요. 왜냐하면 이게 접사라면 제가 갖고 있는 문법 서적에 있어야 했어요. 제가 갖고 있는 문법 서적은 접사별로 나와 있는 문법서적이에요. 그 이전에 동사에 붙는 접사라면 여러 문법 서적에서 다뤘을 거에요.

계속 검색해봤어요. 드디어 찾았어요.

"아, 이거네!"

튀르키예어 동사 어간+sana/sene 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə 의미

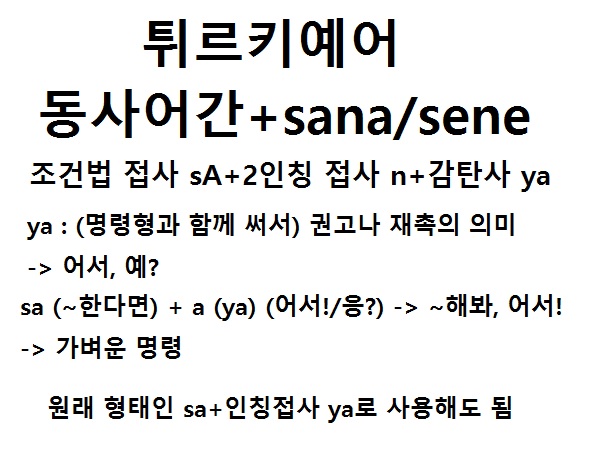

튀르키예어 동사 어간+sana/sene, 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə 는 원래 '동사 어간+조건법 접사 sa+인칭접사 ya' 형태였어요. '동사 어간+조건법 접사 sa+인칭접사 ya' 형태에서 인칭 접사 뒤에 오는 ya가 축약되면 모음조화에 따라 a/e가 되요. 그래서 튀르키예어 동사 어간+sana/sene, 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə 형태가 되요. 형태소 분석을 한다면 '동사어간+sA+인칭 접사+A(ya)'에요. 여기에서 대문자 A는 a/e 모음조화, a/ə 모음조화를 의미해요.

튀르키예어 동사 어간+sana/sene, 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə 에서 a로 축약되어 접미된 ya는 권고나 재촉의 의미를 나타내는 감탄사로 '어서, 예? 당연히 ~해야지' 정도의 뉘앙스에요. 이러면 의미가 나와요. '~한다면, 응?' 이쯤 될 테고, 그렇다면 '~해봐, 어서' 쯤 될 거에요. 그러니까 가벼운 명령이고 감탄 뉘앙스도 있는 거에요. '와, 이거 봐!', '이리 와봐!' 이런 식으로요.

튀르키예어 동사 어간+sana/sene, 아제르바이잔어 동사 어간+sana/sənə는 접미된 a를 접미시키지 않고 원형인 ya로 떼어서 쓸 수도 있어요.

교착어 특징 - 단일 접사화 현상

교착어와 굴절어를 상당히 헷갈려하고 잘못 알고 있는 사람들이 상당히 많아요. 심지어 나무위키를 보면 영어가 고립어, 페르시아어가 교착어라고 분류되어 있어요. 완전히 엉터리에요. 영어, 페르시아어 모두 굴절어에요.

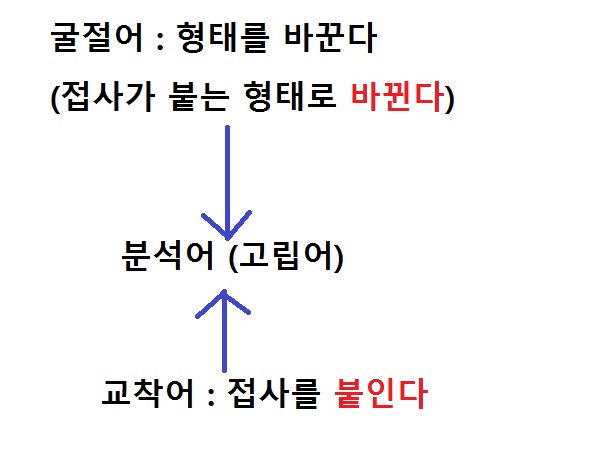

사실 교착어와 굴절어는 상극이에요. 실제 공부해보면 둘은 너무 다르고 너무 멀어요. 차라리 굴절어-분석어(고립어), 교착어-분석어(고립어)가 더 가까워요. 굴절어가 굴절성이 약해지면 분석어로 가고, 교착어가 교착성이 약해지면 분석어로 가요. 굴절어에서 교착어로, 교착어에서 굴절어로 가는 일은 정말 거의 없어요.

교착어와 굴절어 차이는 접사에 대한 설명도 달라지는데, 교착어는 접사를 '붙이고', 굴절어는 접사가 붙는 형태로 '바뀐다'고 설명해야 정확한 설명이에요. 그리고 굴절어는 애초에 접사로 설명이 안 되는 변화형도 많구요.

교착어와 굴절어는 학습 방식이 매우 달라요. 교착어 화자가 제대로 된 굴절어를 학습할 때는 바로 이 '형태를 바꾼다'는 감을 익혀야 그때부터 말문이 트여요. 어떤 단어가 나오면 유사한 형태로 바꾸는 감이 생겨야 그때부터 실력이 빠르게 늘기 시작해요. 반면 교착어는 접사에 집중해서 접사의 의미와 어떤 방식으로 접사를 붙이는지에 집중해서 학습하고 이 부분을 훈련해야 해요. 그리서 굴절어는 생암기가 상당히 중요하고, 접사 중심으로 공부하면 영 잘 안 늘고 벽에 부딪히게 되요. 반대로 교착어는 생암기 방식으로 공부하면 곧 한계가 와요. 교착어의 무수히 많은 여러 접사가 붙은 형태를 다 외울 수 없는 노릇이니까요. 게다가 교착어는 접사 중심이라서 굴절어에서 설명하는 방식인 형태를 바꾸는 식으로 공부하면 진도가 제대로 안 나가고 문법의 깊이가 하나도 안 깊어져요.

또한 사전을 보면 굴절어는 사전 뒷편에 변화표가 붙어 있고, 교착어는 사전이 매우 불친절해요. 교착어는 사전에서 어간+접사 형태를 모두 다루지 않아요. 언중이 허용하는 범위 안에서 자유롭게 접사를 붙여서 의미를 구체화해요. 그래서 사전에 없는 동사+접사 형태가 엄청나게 많아요. 이런 건 정말로 각 접사의 의미를 보며 의미를 유추해야 해요.

교착어에서 교착성은 쉽게 포기되는 성질이 아니에요. 왜냐하면 상당히 경제적인 방식이면서 원초적인 방식이기 때문이에요. 단순히 언어가 아니라 음악을 생각해보면 되요. 음악에서 음을 바꾸는 방법이 있고, 음을 이어 붙이는 방법이 있어요. 언어도 마찬가지에요. 피아노로 비유하자면 굴절어는 여러 음을 동시에 치는 것이고, 교착어는 음을 하나씩 이어서 치는 거에요. 둘은 완전히 달라요. 그리고 음악을 만들려면 - 언어에서 의미를 확장하려면 다른 걸 이어 붙이는 방식도 사용해야 해요. 이렇게 보면 굴절어와 교착어의 차이가 와닿을 거에요.

또한 접사 하나 만들어서 붙이는 방식이 형태를 바꾸는 것에 비해 규칙성이 있고 널리 전파될 때 유리해요. 그래서 교착어가 굴절어로 가는 일이나 현상은 극히 드물어요.

하지만 교착어에서 굴절어적인 특징으로 오해받는 현상이 있어요. 바로 단일 접사화 현상이에요.

교착어의 접사는 원래는 단음절이었어요. 하지만 여러 이유로 접사끼리, 또는 다른 형태소와 하나로 합쳐져서 다시 단일 의미의 하나의 접사나 형태소가 되는 일이 발생해요. 여기에서 대표적인 이유로는 발음의 변화-특히 축약, 구분 이유 상실 등이 있어요. 굳이 구분해야 할 필요가 없으니 자연스럽게 발음에서 뭉개버리거나 심하게 동화되고 심지어는 탈락하며 단일 접사가 되요. 바로 이 점이 굴절어와 다른 점이에요. 교착어에서는 접사+접사는 다시 단일 의미를 가진 접사가 되며 교착성을 포기하지 않아요. 접사+접사 형태라고 굴절성이라고 보면 완전히 틀렸어요.

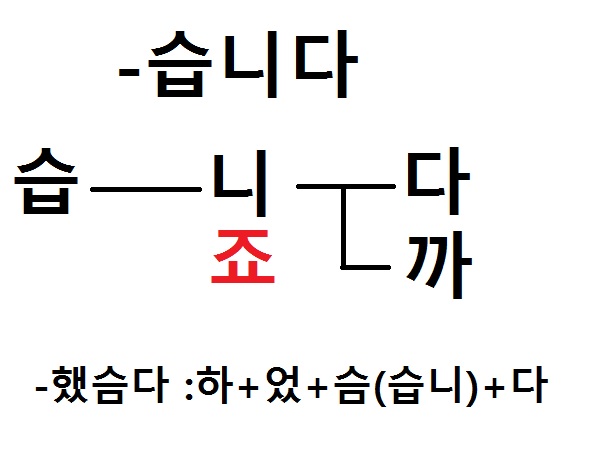

한국어에서 대표적인 사례로는 '-습니다'와 '-습니다'의 축약형 '-슴다'가 있어요. '했슴다'는 군대에서 쉽게 전할 수 있는 군대 말투이기도 하지만, 일상 회화에서 '-습니다'라고 말해야 하는 상황에서 꽤 많이 들을 수 있어요.

'-습니다'가 '-슴다'로 축약되는 과정과 이유를 따져보면 교착어의 특징인 단일접사화 현상을 이해할 수 있어요.

1. '-습' 뒤에 현대 한국어 언중이 붙일 수 있는 접사는 '-니' 뿐이에요. 현대 한국어에서 접할 수 있는 모든 동사+접사 형태를 다 합쳐서 본다면 '-죠' 접사도 있기는 해요. 사극 같은 데에서나 쓰는 '했습죠'체가 있으니까요. '사또, 그건 돌쇠가 했습죠' 같은 대사의 '했습죠'가 바로 '했습죠'체에요. 하지만 이 '했습죠'는 사극에서나 사용하고, 그 외 일반적인 언어 상황에서는 사용하지 않아요.

2. '-습' 뒤에 올 수 있는 접사는 '-니'이기 때문에 아주 정확히 '-니'를 발음하지 않아도 되요. 왜냐하면 '습'만 들어도 그 뒤에는 무조건 '-니'가 올 것을 한국어 언중 모두가 알거든요. 그렇기 때문에 '-습니다'를 '-습+니+다'로 꼭 나눌 필요가 없고 '-습니+다'라고 나눠도 되겠다고 여기기 시작해요.

3. '-습' 뒤에 올 수 있는 접사가 '-니' 뿐이기 때문에 접사 '-니'의 자음 ㄴ 발음은 앞의 '-습' 발음의 ㅂ 발음을 ㅁ 발음으로 변화시키고, '-니'의 자음의 모음은 생략되요. 여기에서 중요한 것은 이런 발음 현상은 무턱대고 막 일어나지 않아요. 굳이 똑바로 발음하지 않아도 되는 발음이 뭉개지고 생략되고 앞이나 뒤의 발음을 변화시키며 흔적을 남기고 사라지는 거에요. 똑바로 발음해야 하는 접사 발음이라면 언중이 그 발음은 철저히 지켜지는 편이에요.

이와 같은 과정을 거쳐 '-했슴다'체가 되요. '-했슴다'체는 표준어가 아님에도 글로 쓸 때 사람들이 아주 일관되게 '-했슴다'로 표기해요. 왜냐하면 한국어 언중 모두가 '-했슴다'는 '-했습니다'의 축약형이라는 것을 알거든요. '-했슴다'는 그래서 형태소 분석을 한다면 최소한 '-하+였+습니+다'로 나와요. '-습니다'를 단일 형태소로 간주하기도 하지만 '-습니' 뒤에 '-다'와 '-까'가 올 수 있으니 '-습니다'를 단일 형태소로 간주하는 건 좋은 분석이라 할 수 없어요. 그리고 '했습니다'가 '했슴다'로 바뀌는 것을 굴절로 볼 수 없어요. 한국어도 이 외에 단일접사화 현상이 일어난 것들을 꽤 많이 찾아볼 수 있어요.

튀르키예어에서는 이 글에서 예로 든 '동사 어간+조건법 접사 sA+인칭접사 ya' 형태의 축약형인 '동사 어간+sana/sene', 그리고 현재시제 접사 iyor 등이 있어요. sana/sene는 단일접사처럼 사용되고, iyor는 정말로 단일 접사가 되었어요. 참고로 iyor는 '동부사 접사ip 동사 yürü'의 축약형인데 하나의 단일접사로 완전히 굳어버린 접사에요.

교착어의 단일접사화 현상을 굴절로 이해하면 틀려요. 이건 굴절이 아니에요.